Perjudian Triliunan Dolar Elon Musk

Dunia teknologi tidak sedang bergeser; ia sedang diguncang hingga ke akar-akarnya. Pada awal Februari 2026, Elon Musk tidak sekadar menandatangani dokumen korporasi. Ia memicu sebuah ledakan “Big Bang” digital dengan menggabungkan dua entitas raksasa miliknya: SpaceX dan xAI. Nilai kesepakatannya mencengangkan, menembus angka USD 1,25 triliun atau setara Rp20.000 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan deklarasi perang terhadap keterbatasan fisik Bumi.

Ini bukan merger biasa. Ini adalah cetak biru untuk memindahkan otak kecerdasan buatan (AI) dari permukaan planet yang sesak ke keheningan orbit Bumi. Musk menyebutnya “Orbital Data Centers”. Namun, bagi para pengamat industri yang jeli, ini adalah langkah nekat untuk menghindari kiamat energi yang mengintai di depan mata.

Di balik kilau presentasi futuristiknya, tersimpan sebuah urgensi yang jarang dibahas secara terbuka. Musk sedang membangun infrastruktur untuk peradaban baru, atau mungkin, sedang menyiapkan kuburan massal bagi satelit-satelit tua. Mari kita bedah ambisi ini dengan kepala dingin, melampaui riuh rendah puja-puji para penggemar teknologi.

Tembok Termodinamika di Wajah Kita

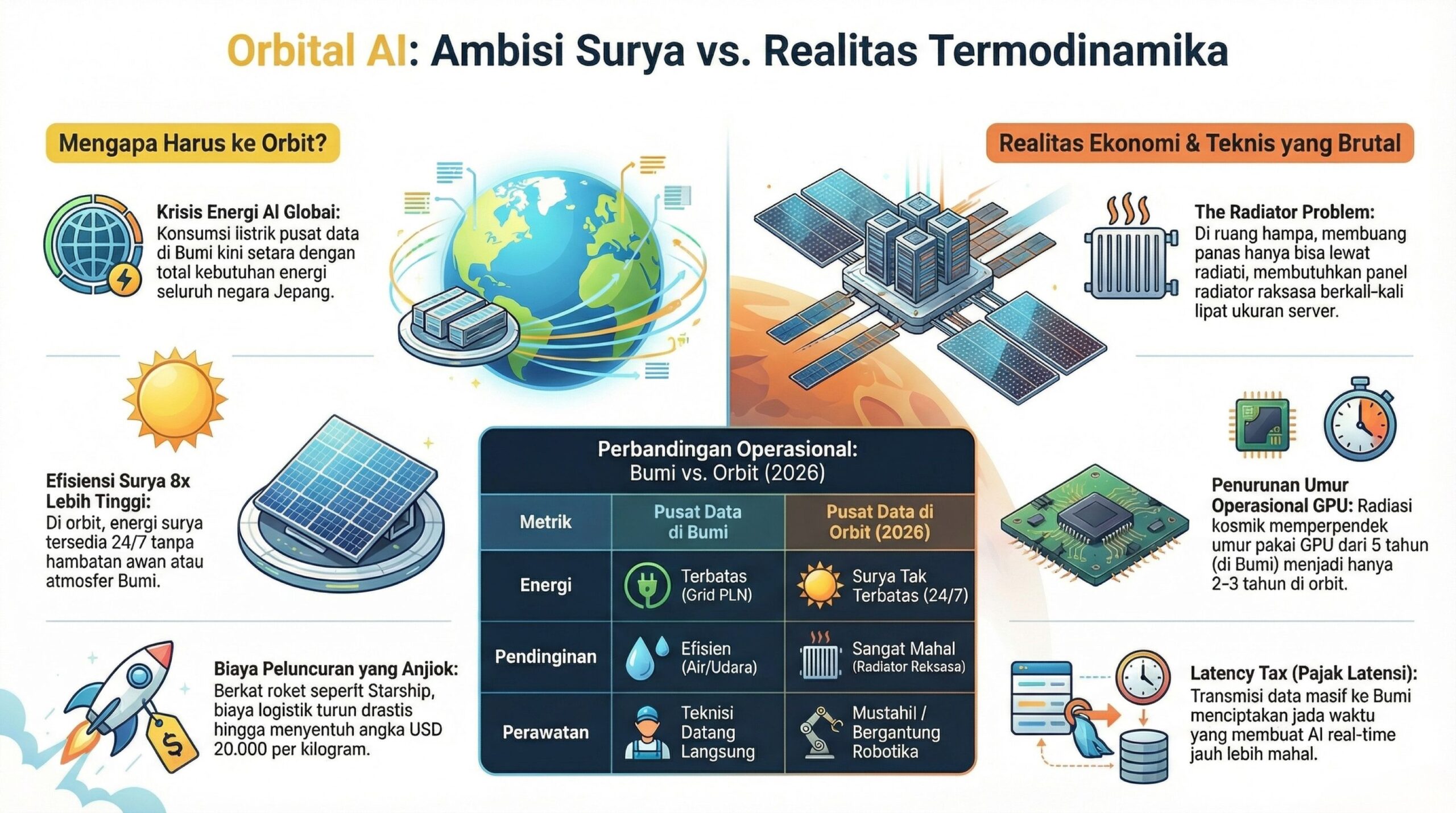

Kita harus jujur soal satu hal: Bumi mulai kehabisan napas melayani nafsu komputasi kita. Pengembangan AI, khususnya Large Language Models (LLM) seperti Grok atau seri GPT, bukan lagi soal kode pemrograman yang rumit. Ini adalah masalah fisika murni. Masalah termodinamika.

Pusat data di darat saat ini menghadapi tiga monster yang sulit dikalahkan: panas, air, dan listrik.

Bayangkan ribuan chip GPU (Graphics Processing Unit) bekerja serentak melatih model AI. Panas yang dihasilkan akan sangat luar biasa. Guna mendinginkannya, pusat data konvensional harus menenggak jutaan liter air tawar setiap hari. Di tengah krisis air global seperti sekarang, praktik ini mulai terasa tidak bermoral.

Belum lagi soal listrik yang disedot jaringan server itu. Jaringan listrik (grid) di banyak negara maju sudah tua dan rapuh. Menambah beban gigawatt untuk satu fasilitas AI saja bisa memicu pemadaman kota.

Musk melihat tembok ini. Ia tahu, jika xAI ingin melampaui kecerdasan manusia, ia tidak bisa terus-menerus membebani grid California atau Texas. Ia butuh wadah baru. Wadah yang tidak terikat oleh siklus siang-malam atau batasan termal atmosfer.

Jawabannya ada di atas sana. Di ruang hampa.

Matahari yang Tak Pernah Tidur

Logika “Space-Based AI” yang dipaparkan Musk sebenarnya sederhana, namun eksekusinya setengah mati sulit. Argumen utamanya adalah energi. Di Bumi, panel surya itu manja. Mereka tidak bekerja saat malam, merajuk saat mendung, dan efisiensinya turun drastis karena debu atmosfer.

Di orbit sinkron-matahari (Sun-Synchronous Orbit), lain ceritanya. Di sana, matahari bersinar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tanpa awan. Tanpa malam. Intensitas cahayanya murni, belum tersaring atmosfer. Panel surya di orbit bisa menghasilkan energi sepuluh kali lipat lebih efisien dibandingkan saudaranya yang tertanam di atap rumah kita.

Bagi Musk, ini adalah tambang emas energi tak terbatas. Ia tidak perlu bernegosiasi dengan perusahaan listrik negara atau pusing memikirkan tagihan batu bara. Ia cukup membentangkan panel surya raksasa, dan *voila*, pembangkit listrik mandiri di angkasa siap memberi makan ribuan GPU yang lapar daya.

Kecepatan Cahaya di Jalur Bebas Hambatan

Ada satu aspek teknis yang sering luput dari perhatian publik awam, namun menjadi “ciuman kematian” bagi kompetitor Musk: Latensi.

Di Bumi, data bergerak melalui kabel serat optik. Cahaya memang cepat, tapi saat merambat melalui kaca (fiber), kecepatannya turun sekitar 30% dibandingkan di ruang hampa. Belum lagi jalur kabel yang harus berbelok-belok mengikuti kontur benua dan dasar laut.

Di ruang angkasa, data bergerak melalui laser link antar-satelit di lingkungan vakum. Cahaya melesat dengan kecepatan penuh, mutlak 299.792.458 meter per detik. Jalurnya lurus, point-to-point.

Apa artinya ini? Bagi xAI, ini berarti kemampuan sinkronisasi data antar-node komputasi yang jauh lebih cepat. Sebuah jaringan saraf tiruan (neural network) yang terdistribusi di orbit bisa “berpikir” lebih cepat daripada yang terikat kabel di dasar Samudra Atlantik. Dalam dunia di mana milidetik bisa bernilai jutaan dolar, keunggulan ini mutlak.

Starship: Kuda Beban Antariksa

Tentu saja, semua mimpi basah tentang server di angkasa ini hanya omong kosong jika kita pada akhirnya tidak bisa membawanya ke sana. Di sinilah peranan SpaceX menjadi sangat krusial. Tanpa roket Starship, ide ini bahkan mati sebelum lahir.

Mengirim satu kilogram muatan ke orbit dulunya memakan biaya puluhan ribu dolar. Starship, dengan kapasitas angkut raksasa dan kemampuan guna ulang penuh (fully reusable), menjanjikan biaya di bawah USD 200 per kilogram.

Musk tidak lagi mengirim satelit kecil. Ia berencana mengirim rak server utuh. Bayangkan sebuah pusat data kontainer, lengkap dengan pendingin dan pelindung, didorong ke langit oleh roket terbesar yang pernah dibuat manusia. Ini bukan lagi penerbangan antariksa; ini adalah logistik kargo industri.

Membuang Panas di Neraka Dingin

Akan tetapi, mari kita berhenti sejenak. Lantas, tataplah realitas fisikanya. Ruang angkasa itu dingin, tapi itu jebakan. Ruang angkasa adalah vakum. Dan vakum adalah isolator panas terbaik.

Ingat termos kopi Anda? Dindingnya vakum agar kopi tetap panas. Nah, bayangkan server AI yang panasnya minta ampun itu dimasukkan ke dalam termos raksasa bernama ruang angkasa. Panasnya tidak bisa keluar.

Di Bumi, kita menggunakan udara (kipas) atau air untuk membuang panas. Di angkasa, tidak ada udara. Satu-satunya cara membuang panas adalah melalui radiasi inframerah. Ini proses yang lambat dan tidak efisien. Satelit pusat data Musk harus dilengkapi dengan “sayap” radiator raksasa yang rapuh, membentang seluas lapangan tenis hanya untuk mendinginkan satu unit server.

Jika sistem pendingin ini gagal, chip seharga miliaran rupiah itu akan meleleh dalam hitungan menit. Dan ingat, tidak ada tukang servis di orbit. Tidak ada yang bisa datang membawa obeng untuk mengganti kipas yang macet. Sekali rusak, ia menjadi sampah.

Sindrom Kessler: Langit yang Terpenjara

Inilah ketakutan terbesar para ilmuwan: Sampah. Musk berencana meluncurkan hingga 1 juta satelit. Saat ini, jumlah satelit aktif di orbit “hanya” sekitar 9.000-an. Menambah satu juta objek ke jalur lalu lintas orbit yang sudah padat adalah resep bencana katastropik untuk bumi.

Donald Kessler, ilmuwan NASA, pernah memprediksi skenario mengerikan di mana tabrakan antar-satelit menciptakan awan puing. Puing ini lantas menabrak satelit lain. Akibatnya, tabrakan itu menciptakan lebih banyak serpihan baru, lalu siklus ini pun berlanjut seterusnya. Akan terjadi reaksi berantai.

Jika ambisi Musk memicu Sindrom Kessler, orbit rendah Bumi akan berubah menjadi sabuk peluru berkecepatan tinggi. Kita tidak akan bisa meluncurkan apa pun lagi ke luar angkasa selama ratusan tahun. GPS mati, pemantauan cuaca mati, telekomunikasi lumpuh. Ambisi satu orang bisa memenjarakan seluruh umat manusia di permukaan Bumi.

Risiko ini nyata. Satelit server berukuran besar adalah target empuk bagi puing-puing antariksa sekecil baut. Satu hantaman, dan server canggih itu berubah menjadi ribuan proyektil mematikan.

Ancaman Tak Terlihat: Radiasi Kosmik

Tantangan lain datang dari partikel subatomik. Di Bumi, atmosfer dan medan magnet melindungi kita dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Di orbit, perlindungan itu tipis.

Chip semikonduktor modern, dengan transistor berukuran nanometer, sangat rentan terhadap radiasi. Sebuah partikel bermuatan yang menabrak transistor bisa menyebabkan “bit flip”-mengubah angka 0 menjadi 1 atau hal yang sebaliknya. Dalam perhitungan AI yang presisi, kesalahan kecil ini bisa berakibat fatal. Model AI bisa berhalusinasi, atau sistem navigasi satelit bisa kacau.

Musk harus melengkapi servernya dengan pelindung radiasi (radiation hardening). Ini menambah berat, menambah biaya, dan mengurangi kinerja chip. Apakah xAI sudah memecahkan masalah ini? Atau barangkali, mereka justru hanya bertaruh pada redundansi. Lagipula, dengan mengirimkan begitu banyak satelit, kalaupun seribu rusak, toh masih ada sejuta yang tersisa.

Menuju Peradaban Tipe II?

Terlepas dari segala risiko teknis dan ekologis, kita harus mengakui keberanian visi ini. Musk sedang mencoba melompat ke Skala Kardashev Tipe II. Dalam teori astrofisika, peradaban Tipe I menguasai energi planetnya. Tipe II menguasai energi bintangnya.

Musk berupaya memanen sinar matahari langsung di orbit demi menjalankan kecerdasan buatan. Dengan begitu, ia pun sejatinya sedang meletakkan batu pertama bagi struktur Dyson Swarm primitif. Ia ingin melepaskan ketergantungan manusia pada sumber daya fosil yang kotor dan terbatas.

Jika berhasil, xAI akan memiliki “otak” terbesar di tata surya. Kekuatan komputasi yang tidak bisa ditandingi oleh negara mana pun, apalagi perusahaan lain. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, atau OpenAI bakal terlihat seperti mainan kalkulator saku dibandingkan dengan jaringan saraf planet yang dibangun Musk.

Epilog: Antara Jenius dengan Gila

Kita berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, “Compute in the Sky” menawarkan jalan keluar dari krisis energi dan keterbatasan lahan yang mencekik Bumi. Inilah visi optimistis masa depan. Kita memindahkan industri berat dan komputasi intensif ke angkasa. Bumi pun bisa kembali hijau sebagai tempat tinggal, bukan sekadar pabrik.

Sebaliknya, langkah ini justru bakal jadi perjudian lingkungan terbesar sepanjang sejarah planet bumi. Ingat, risiko mengubah orbit Bumi menjadi tempat pembuangan sampah elektronik abadi itu bukan sekadar isapan jempol.

Lantas, pertanyaan besar pun mencuat: benarkah Elon Musk itu nabi teknologi yang bakal menyelamatkan kita? Atau jangan-jangan, ia hanyalah Icarus yang terbang terlalu dekat ke matahari, lantas membakar sayapnya sekaligus langit kita?

Biarlah waktu menjawabnya. Lagi pula, ada hal yang sudah pasti: wajah langit malam kita takkan pernah sama. Bahkan, bintang-bintang itu bisa jadi hanyalah kedipan lampu indikator dari server AI. Kita pun hanya bisa mendongak sembari berharap, semoga sistem pendinginnya tidak rusak.