Potret Buram

Budi (bukan nama sebenarnya), seorang manajer pemasaran di Jakarta Selatan, menatap layar laptopnya dengan senyum lebar. Ia baru saja menyelesaikan strategi pemasaran tahunan setebal 50 halaman hanya dalam waktu 15 menit. Tanpa membaca ulang, ia mengirim dokumen itu ke direktur. Dua jam kemudian, Budi dipanggil. Wajah bosnya merah padam. “Sejak kapan target pasar kita mencakup ‘pengguna kereta luncur salju’ di Surabaya?” hardik sang atasan. Ternyata, Budi menyalin mentah-mentah hasil chatbot yang mengambil data perilaku konsumen Skandinavia.

Ini memang konteksnya anekdot. Kendati begitu, ini adalah potret buram realitas kita hari ini.

Indonesia, menurut laporan Microsoft Work Trend Index terbaru, mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan adopsi artificial intelligence (AI) generatif tertinggi di dunia. Sebanyak 92% pekerja pengetahuan (knowledge workers) di Tanah Air mengaku menggunakan AI untuk bekerja-angka yang melampaui rata-rata global (75%) dan Asia Pasifik (83%). Kita juara dalam pemakaian, tapi pertanyaannya: apakah kita juara dalam pemahaman?

Data lain dari Cisco memberikan tamparan keras: hanya 19% perusahaan di Indonesia yang benar-benar siap dari segi infrastruktur dan tata kelola adopsi AI. Artinya, kita sedang mengendarai mobil Formula 1 dengan mentalitas sopir angkot: ngebut, ugal-ugalan, dan tidak tahu cara mengerem.

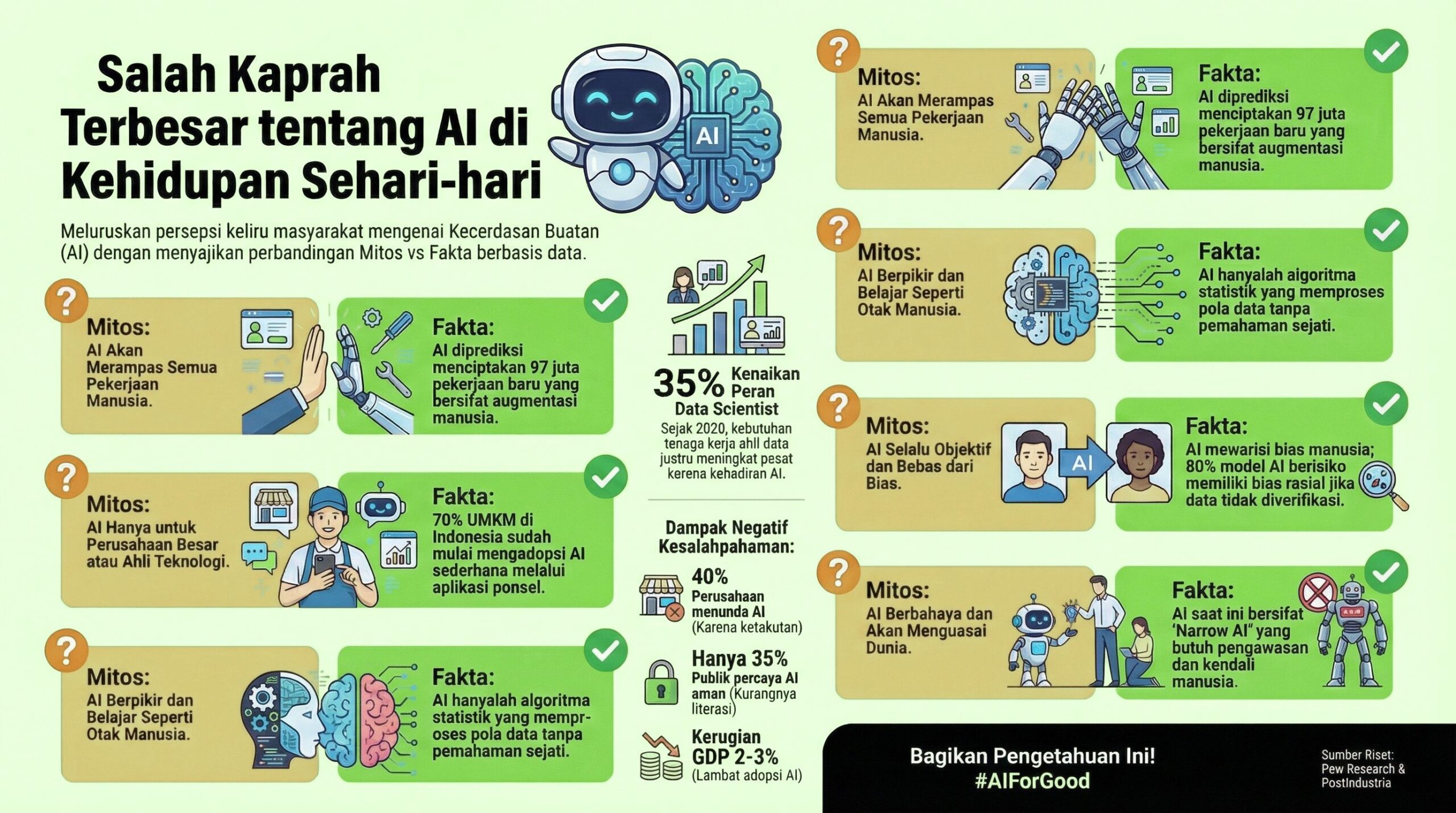

Artikel ini tidak akan membosankan Anda dengan jargon teknis. Kita akan membedah secara brutal, jujur, dan mendalam mengenai “salah kaprah” (miskonsepsi) massal yang sedang menjangkiti masyarakat kita-mulai dari ruang kelas, kantor pemerintah, hingga grup WhatsApp keluarga.

Mentalitas “Dukun Digital”: AI Bukan Pesulap

Salah kaprah terbesar dan paling fatal adalah menganggap AI sebagai entitas magis. Masyarakat kita, yang secara kultural lekat dengan hal-hal mistis, tanpa sadar memindahkan pola pikir “minta wangsit” ke kolom chat ChatGPT atau Gemini.

Banyak orang mengira AI adalah “Mesin Kebenaran”. Padahal, secara teknis, Large Language Model (LLM) hanyalah “Mesin Prediksi Kata”. Ia tidak tahu fakta; ia hanya tahu probabilitas kata apa yang pantas muncul setelah kata sebelumnya.

Ilusi Pengetahuan

Ketika Anda bertanya, “Siapa pahlawan revolusi yang lahir di Majalengka?”, AI mungkin menjawab dengan nama fiktif yang terdengar meyakinkan karena ia mencocokkan pola nama pahlawan dan nama daerah. Ini yang disebut “halusinasi”.

Di Indonesia, fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai “Wabah Malas Verifikasi”. Masyarakat terbiasa untuk tidak mengecek ulang (memverifikasi) karena baginya, “Komputer alias AI tidak mungkin bohong.”

Padahal, komputer tidak bohong; komputer hanya tidak peduli pada kebenaran. Ia peduli pada keluwesan bahasa. Menggunakan AI tanpa verifikasi sama bahayanya dengan meminta resep obat pada tukang parkir yang pandai bicara: terdengar meyakinkan, tapi bisa mematikan.

Skripsi Jalur Pintas: Matinya Nalar Kritis di Kampus

Bergeser ke dunia pendidikan, situasinya lebih mengerikan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi baru-baru ini menyoroti ketergantungan mahasiswa pada AI. Namun, masalahnya bukan pada penggunaan alatnya, melainkan cara penggunaannya.

Mahasiswa kita terjebak dalam pola “Copy-Paste-Submit”. Mereka memasukkan prompt tugas, menyalin hasilnya, lalu mengumpulkannya. Dosen yang jeli bisa melihat ciri khas tulisan AI: struktur kalimat yang terlalu rapi, penggunaan kata sambung yang kaku (seperti “sebagai kesimpulan”, “penting untuk dicatat”), dan referensi buku yang tidak ada di perpustakaan mana pun.

Tragedi Intelektual

Bahaya sesungguhnya bukanlah nilai palsu, melainkan atrofi otak (penyusutan kemampuan berpikir). Kemampuan merangkai argumen, membedah logika, dan menyusun narasi adalah “otot” yang harus dilatih. Jika beban itu dialihkan ke mesin, kita sedang mencetak sarjana “zombie”-mereka punya gelar, tapi otak mereka kosong.

Salah kaprahnya di sini adalah menganggap AI sebagai “joki skripsi gratis”. Seharusnya, AI diperlakukan sebagai “mitra debat” atau “asisten riset”. Gunakan AI untuk mencari celah dalam argumen Anda, bukan untuk menulis argumen itu sendiri. Gunakan AI untuk merangkum jurnal yang rumit, bukan untuk memalsukan daftar pustaka.

“Shadow AI”: Karyawan Gerilya, Perusahaan Buta

Di sektor korporasi, terjadi fenomena unik yang disebut “Shadow AI” atau AI bayangan. Karena perusahaan lambat menyediakan alat resmi (ingat data Cisco tadi, hanya 19% yang siap), karyawan berinisiatif menggunakan akun pribadi mereka untuk mengolah data kantor.

Bayangkan seorang staf HRD mengunggah data gaji seluruh karyawan ke chatbot publik untuk meminta analisis tren bonus. Atau seorang programmer menempelkan kode rahasia perusahaan ke AI untuk mencari bug. Tanpa sadar, mereka telah membocorkan rahasia dagang ke server pihak ketiga yang entah ada di belahan dunia mana.

FOMO Eksekutif

Di sisi lain, para pemimpin perusahaan juga terjangkit penyakit FOMO (Fear Of Missing Out). Mereka menekan tim IT untuk “Pasang AI sekarang juga!” tanpa tujuan bisnis yang jelas. Hasilnya? Chatbot layanan pelanggan (CS) yang justru mengusir pelanggan.

Ingat kasus viral ketika chatbot sebuah maskapai menjanjikan diskon tiket yang sebenarnya tidak ada? Itu terjadi karena AI dibiarkan “berimprovisasi” tanpa batasan (guardrails) yang ketat. Di Indonesia, banyak perusahaan ritel yang memecat staf CS manusia dan menggantinya dengan bot murah, lalu bingung mengapa komplain pelanggan di media sosial meledak.

Salah kaprahnya: AI dianggap sebagai pengganti manusia untuk memangkas biaya (cost-cutting), padahal seharusnya AI adalah penguat manusia (augmentation) untuk meningkatkan nilai.

Evolusi Penipuan: Dari “Mama Minta Pulsa” ke “Anak Minta Tebusan”

Ini adalah sisi tergelap dari kemajuan teknologi. Jika dulu penipu harus menebar ribuan SMS untuk menjerat satu korban, kini mereka bisa menargetkan korban spesifik dengan presisi menakutkan.

Data OJK dan Satgas PASTI menunjukkan lonjakan kasus penipuan berbasis Voice Cloning (kloning suara). Penipu mengambil sampel suara seseorang dari video Instagram atau TikTok (bahkan 3 detik saja sudah cukup bagi AI canggih), lalu membuat tiruan suara yang identik.

Skenario Horor

Ibu-ibu di arisan menerima telepon dari “anaknya” yang sedang kuliah di luar kota. Suaranya persis, isak tangisnya nyata, intonasinya tepat. “Ma, aku ditangkap polisi, tolong transfer 5 juta sekarang buat damai,” kata suara itu. Si ibu panik dan langsung mentransfer. Padahal, anaknya sedang tidur di kos.

Masyarakat kita belum siap menghadapi manipulasi indrawi semacam ini. Kita terbiasa percaya pada apa yang kita dengar dan lihat. Salah kaprah fatalnya adalah menganggap bahwa “Seeing is Believing” (Melihat adalah Percaya) masih berlaku. Di era Deepfake seperti sekarang, mata dan telinga Anda bukan lagi saksi yang bisa dipercaya begitu saja.

Verifikasi manual menjadi wajib. Jika ada telepon darurat, matikan, lalu telepon balik ke nomor asli orang tersebut. Atau buatlah “Kata Sandi Keluarga”-kata rahasia yang hanya diketahui orang rumah untuk memverifikasi identitas saat darurat.

Mitos “Prompt Engineering” dan Bahasa Inggris

Ada anggapan bahwa untuk menguasai AI, seseorang harus jago bahasa Inggris atau jago koding. Ini setengah benar, tapi juga menyesatkan.

Memang, sebagian besar model AI dilatih dengan data bahasa Inggris. Namun, model terbaru sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, bahkan bahasa gaul sekalipun. Salah kaprah yang terjadi adalah orang merasa minder duluan sebelum mencoba.

Di sisi lain, muncul “penjual ludah” yang menjajakan kursus “Prompt Engineering” dengan harga selangit, seolah-olah ada mantra rahasia untuk menaklukkan AI. Padahal, kunci utama prompting bukanlah menghafal kode ajaib, melainkan kemampuan komunikasi yang runut dan logis.

AI adalah cermin dari kejelasan berpikir penggunanya. Jika instruksi Anda amburadul (“Buatin gambar bagus dong”), hasilnya pun akan abstrak. Jika instruksi Anda spesifik (“Buatkan ilustrasi pedagang sate ayam di Jakarta tahun 1980-an, gaya lukisan cat minyak, pencahayaan sore hari”), hasilnya akan memukau. Jadi, hambatan utamanya bukan bahasa Inggris, melainkan kemampuan kita merumuskan keinginan dengan detail.

Etika dan Hak Cipta: Wilayah Abu-Abu yang Diabaikan

Seniman dan desainer grafis lokal menjerit. Karya mereka diambil (di-scrape) oleh mesin AI untuk melatih model tanpa izin dan tanpa kompensasi. Lalu, muncul “Seniman AI” yang dengan bangga memamerkan karya hasil generate dalam hitungan detik dan mengklaim hak cipta tersebut.

Salah kaprah di sini terletak pada definisi “Karya”. Hukum di Indonesia (dan banyak negara lain) masih gagap. Apakah orang yang mengetik perintah “Gambar kucing naik motor” pantas disebut pencipta?

Banyak UMKM yang menggunakan gambar hasil AI untuk kemasan produk mereka tanpa sadar bahwa gambar tersebut tidak bisa didaftarkan merek dagangnya. Mengapa? Karena syarat utama hak cipta adalah adanya sentuhan manusia (human authorship). Jika 100% dibuat mesin, negara tidak melindunginya. Ini bom waktu hukum yang banyak pengusaha tidak sadari.

Manusiawi-kan Mesin, Memesin-kan Manusia

Terakhir, ada fenomena psikologis yang menarik. Kita cenderung melakukan antropomorfisme-memberikan sifat manusia pada benda mati. Kita bilang AI “berpikir”, AI “jahat”, atau AI “pintar”.

Padahal AI tidak berpikir; ia memproses data (komputasi). AI tidak jahat; ia hanya bias sesuai data latihannya.

Ironisnya, saat kita sibuk memanusiawikan mesin, kita justru “memesinkan” diri kita sendiri. Kita mulai berkomunikasi dengan gaya robot: singkat, transaksional, tanpa emosi. Kita membiarkan algoritma mendikte apa yang kita tonton, apa yang kita beli, dan siapa yang kita pacari.

Jalan Keluar: Jadi Tuan, Bukan Hamba

Lantas, apakah kita harus membuang HP dan kembali ke mesin tik? Tentu tidak. Menolak AI di tahun 2026 sama konyolnya dengan menolak listrik di tahun 1900.

Kuncinya adalah literasi dan perubahan pola pikir. Kita harus berhenti menatap AI dengan tatapan memuja atau tatapan takut. Tataplah AI sebagai alat tukang. Palu bisa digunakan untuk membangun rumah, bisa juga untuk memukul jari sendiri. Bedanya ada pada keahlian si pemegang palu.

1. Verifikasi, Verifikasi, Verifikasi: Anggap semua output AI sebagai “draf pertama” yang penuh kesalahan sampai Anda membuktikan sebaliknya.

2. Jaga Privasi: Jangan pernah memberi makan AI dengan data pribadi (NIK, alamat, rahasia kantor). Anggap kolom chat itu seperti berteriak di tengah pasar.

3. Latih Logika: Di era di mana jawaban tersedia instan, kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat menjadi jauh lebih berharga daripada kemampuan menghafal jawaban.

Indonesia punya potensi besar. Dengan populasi digital yang masif, kita bisa menjadi raksasa ekonomi AI. Tapi syaratnya satu: kita harus sembuh dulu dari penyakit “salah kaprah” ini. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang teknologinya abad ke-21, tapi pola pikirnya masih zaman batu.

Teknologi hanyalah kaca pembesar. Jika kita cerdas, AI membuat kita jenius. Jika kita malas, AI membuat kita tidak berguna. Pilihan ada di tangan (dan jempol) Anda.